- 11月 24 週一 202509:59

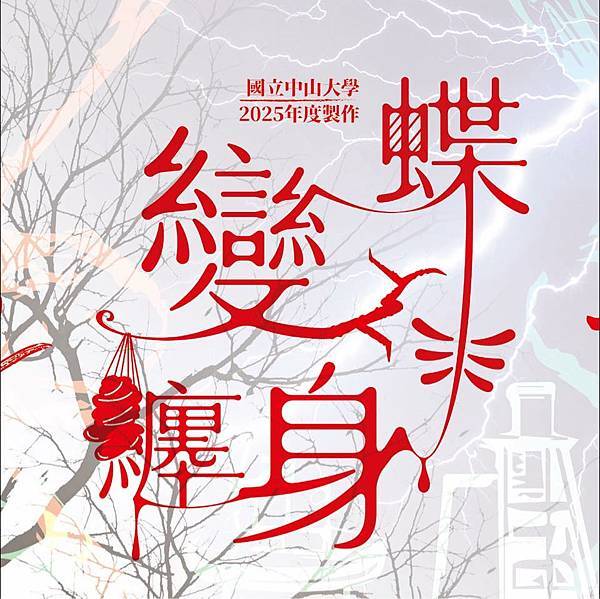

《蝶變纏身》:變形的身體、儀式性的舞台與永續劇場的缺口

- 11月 22 週六 202509:25

當自然被復現,尋找時間的回聲

沐森藝術節—復現 Re-Emergence

- 11月 11 週二 202509:55

晃動之身與不穩的自由《Oh! Baby 2025》中的障礙身體、慾望與現身

2025桃園鐵玫瑰藝術節—身體氣象館《Oh! Baby 2025》

- 11月 11 週二 202508:57

身體有詭#3-身體的語言,歷史的裂縫

2025正港雄有戲─藟艸合作社《身體有詭#3》

- 11月 05 週三 202508:37

不被說出的願望:身體、材質與群體的流動

第三個願望

- 10月 30 週四 202509:37

身體、情慾與社群--《鬼兒與阿妖》閱讀筆記

1. 代言倫理與肉體哲學

- 10月 23 週四 202509:58

在不完美中尋找平衡──《永動城市(未竟篇章)》中的共舞與共融

永動城市(未竟篇章)-滯留島舞蹈劇場

- 7月 25 週五 202521:14

舞蹈如何被說出來-從個人感官經驗到臺灣口述影像的文化平權實踐與未來想像

當視覺從我的生活中消失,我並未失去觀看的能力,而是重新學會「觀看」的方式。這種觀看,不再經由眼睛,而是透過聲音、空間、節奏、呼吸與痕跡去感知。那些原本被視覺壓抑的感官,在失明後逐一浮現,成為我理解世界的新途徑。在黑暗中行走時,我聽見聲音在空間裡反彈的軌跡,感覺到空氣流動與物件的存在,彷彿身體本身具備顯影功能。尤其當我觀賞表演或感受動作時,我逐漸領會:一個動作是否「發生」,不必然仰賴視覺確認,它也可以被「感覺」到。那可能是氣流掠過的觸感、地板微震的回應、呼吸頻率的轉變,甚至是一種難以言說卻能辨認的「在場」。我因此深刻體會,觀看從來不只是視覺經驗,而是一種對當下身體動能與關係流動的感知狀態。失明,並非終點,而是感官重組的起點,也是一場重新學會「如何觀看」的旅程。

- 7月 22 週二 202514:24

觸摸視覺之外: 非視覺導覽的實踐與提問

- 5月 15 週四 202514:51

五月的兩場聽舞體驗

《昌勳與他的打字機》in萬座小劇場

——可揚與他的快樂夥伴之非視覺敘事與空間敘事設計的幾點思索

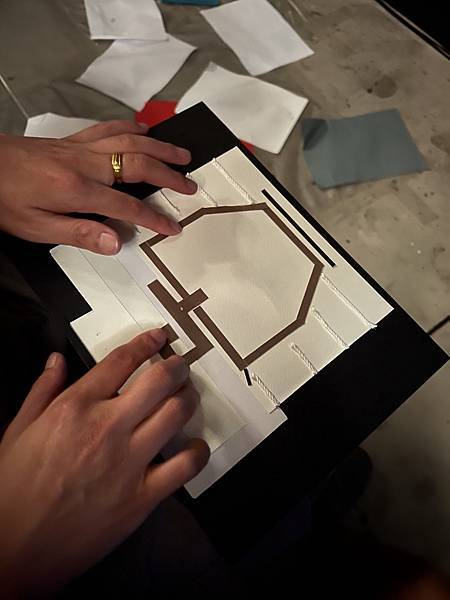

這次觀賞可揚與他的快樂夥伴《昌勳與他的打字機》於萬座小劇場的演出,令我感觸良多。尤其是團隊製作的觸覺舞台圖,其精緻與用心令人欣賞,彷彿在手指間鋪展出一場舞台敍事。然而,稍嫌可惜的是,現場未提供口述服務,導致觸覺舞台圖的資訊在演員呂名堯說明空間配置後便難以延續其功能,對於像我這樣的視障觀眾而言,實用性也就隨之消散,失落感油然而生。

整體舞台設計以一圈由紙張環繞而成的多邊形邊界,標示出主要表演區域。昌勳則於觀眾席內的一角——亦即一台點字打字機所在之處——完成約莫三分之一演出份量,這個位置亦成為另一個小型舞台。兩個演出場域以聽覺為橋梁,昌勳打字的聲響與呂名堯行走的聲音彼此交錯,塑造出一種時間性:既同步又錯落的節奏。但我總覺得這樣的設計雖然精巧,卻似乎過於契合,失去某種必要的張力。兩個空間與行為之間的對話性不夠清晰,聲響與身體的互動雖有節奏感,卻難以生成更具層次的敘事脈絡。

我一直在思考,為何選擇將點字機安排在觀眾席中段?若將其置於舞台右前緣(靠近投影幕的對側),是否能讓「昌勳的打字行為」與「名堯的行走」構成更具對位置的互文場域?此舉或許能賦予打字行為更明確的視聽位置,也讓觀眾能更具體地「看到」與「聽見」兩人如何以身體與聲音進行對話,而不僅僅是兩種聲響的並置。

身體的動態聲響亦值得深究。呂名堯的身體語言極為節制,走路、轉身、跺地,幾乎都維持一種內斂且穩定的能量場。我持續在聆聽他的身體聲響,卻鮮少感受到情緒或內在狀態的起伏。除了些許音量與速度的變化之外,整體呈現出的更多是一種形式美學,而非具感情的運動痕跡。在以聲音為主要敘事線索的演出中,這樣的身體策略也許過於保守,使觀者難以經由聽覺進入角色的情感世界。

再談音響設計。我個人不喜歡此次麥克風收音的方式,聲音的方向性過於模糊,特別是在需要靠聲響來建立空間感的非視覺觀賞中,這樣的聲場安排反而干擾了我對於空間結構與演員位置的判別。如果觀眾席改以環繞形式配置,是否能減少對麥克風的依賴?畢竟,這是一場標榜非視覺編舞的作品,聲音若失去了真實的現場感與指向性,觀者又如何從中拼湊出一幅幅感官畫面?

安全感與邊界的意象亦令人玩味。舞台上由紙張圍塑的多邊形空間,是視覺上極具象徵性的主場域,昌勳也在演中提及「對視障者而言,安全感的重要性」。然而,這份安全與美好,似乎僅存於劇場的表面結構之中,卻未在語言與身體中持續發酵。演出的整體調性過於和諧,缺乏對「共融」或「障礙經驗」更深入的挖掘與衝撞。當兩位演員最終一同在紙張圍塑的舞台邊界內奔跑,那場景的確美得純粹——卻也因太過純粹而顯得乏味、美得讓我無感。這個由紙張築成的結界,彷彿試圖呈現一種完美的共存場域,但我卻忍不住問:這場被高度設計過的共融是否真的觸及了障礙經驗中不可被簡化的現實與複雜?

整體而言,《昌勳與他的打字機》是一場概念鮮明、形式工整的非視覺舞作。它提出了關於聲音、空間與身體之間關係的眾多可能性,也挑戰了某些視覺中心主義的觀演模式。然而,在強調形式的同時,我期待它能進一步走向更真實、更開放的身體對話與感官探索。在這場「美得太安全」的演出之外,我想聽見更多來自身體深處的聲響,甚至是破綻——因為那些聲響,才是共融的起點,也是障礙經驗真正動人的所在。